Violência e criminalidade: Perda do “fio da meada” —Parte 4

Coluna — Café Coado, com José Nivaldo Campos Vieira

“Logo que chegaram ao campo, Caim levantou a mão contra o irmão Abel e matou-o” (Genesis 4, 8). Inicio nossa reflexão, trazendo-a à luz da fé, predominantemente cristã em nosso País. Nesse caminhado, vamos situar o marcante Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, na sua Carta Encíclica “Evangelium Vitae”, publicada em 25/03/1995. Nela, dirigindo-se à hierarquia da sua Igreja, bem como a “todas as pessoas de boa vontade”, tratou “do valor e a inviolabilidade da vida humana”.

No capítulo primeiro, com o título: “A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim”, falou sobre “as atuais ameaças à vida humana”. Ilustra o seu texto doutrinador buscando, no Velho Testamento, o Livro de Genesis 4, 8: “Caim levantou a mão contra o irmão Abel e matou-o”, para identificar, neste ato, a “raiz da violência contra a vida”. Neste sentido, ele menciona: “Este primeiro assassínio é apresentado, com singular eloquência, numa página paradigmática do Livro do Gênesis: página transcrita cada dia, sem cessar e com degradante repetição, no livro da história dos povos”.

Voltemos à nossa tentativa de compreensão em relação ao fenômeno violência e criminalidade, em particular no nosso País e, mais em particular ainda, no Estado do Espírito Santo, com triste, mas decisiva convicção: estamos tratando de algo que, concordando com a fala do então Sumo Pontífice, não é novo. Lamentavelmente acompanha a história da humanidade. Conformemo-nos, então? Não.

Se criados com defeito de fabricação, pois herdamos geneticamente as “gênesis” da violência, ou ainda, na linha deste pensamento, como lobos de si mesmos, nascemos maus (pensamento absolutista. Hobbes, “O Leviatã”); ou mais, se nascemos bons e, no convívio em sociedade nos corrompemos (pensamento iluminista. John Locke, Montesquieu, Rousseau e outros), não importa. Com os pés no chão, sigamos com nossa reflexão.

Como já mencionado, os dois fatos históricos citados em textos anteriores — a Revolução Industrial (1º capítulo), e a Segunda Guerra Mundial (2º capítulo), constituíram momentos importantíssimos para a compreensão do fenômeno violência e criminalidade na sociedade atual. Impactaram, em maior ou menor grau, dependendo do nível de desenvolvimento, de referenciais éticos, de valores, de cultura, enfim, da evolução histórica da sociedade que, ao longo de séculos, de forma isolada, em função das extensas fronteiras marítimas, habitaram os diversos continentes.

Neste sentido, embora na condição de descendentes dos colonizadores do continente americano, e estes, e todos nós, “descendentes” de Caim, filho de Adão e Eva, o primeiro homicida (fratricida) da história da humanidade, a violência e o subproduto desta, a criminalidade, têm contornos (matizes, reflexos, motivações, causas, consequências…) em nosso País, diferentes, por exemplo, dos demais países sul-americanos, ou ainda, em relação à parte central ou a parte norte da América.

Voltemos e fiquemos no Brasil e, de forma mais especifica, no Estado do Espírito Santo. Habitante de um País de dimensão continental, a sociedade brasileira possui pontos comuns determinantes para criação de sua identidade nacional: língua única (portuguesa) e base religiosa largamente predominante (cristã), cujos seguidores, afora uma ou outra incompreensão, convivem, sem conflito, integrando os seus diversos segmentos (católicos, protestantes, espíritas…).

De Norte a Sul de nosso País, fala-se a mesma língua e, de forma predominante, sem radicalismos, cultua-se o mesmo Deus. Ou seja, não se mata no Brasil em função da impossibilidade de comunicação, nem em função de desentendimento decorrente de princípio religioso, causas históricas de inúmeras guerras fraticidas, muitas perdurando até hoje. Menos pior.

Entretanto, pela extensa dimensão territorial e por influência de culturas diversas que marcaram nossa brevíssima história (pouco mais de cinco séculos), temos, no nosso País, pontos bem distintos, delineados por suas regiões e, ainda, dentro destas, pelos 26 Estados e Distrito Federal, cada um destes dotados de características sociais, políticas e econômicas próprias.

A história da organização geopolítica do Estado brasileiro começou lá no início do século XVI, com o Tratado de Tordesilhas, e o sistema de administração, em forma de capitanias hereditárias. Com o território das terras além-mar de propriedade da coroa portuguesa dividido em quinze capitanias hereditárias, foi o donatário Vasco Fernandes Coutinho agraciado com a décima-primeira, a Capitania do Espírito Santo.

Tendo recebido de Dom João III, em primeiro de junho de 1534, a carta foral que lhe concedia as terras, o capitão-mor Vasco Fernandes Coutinho, acompanhado por cerca de sessenta pessoas (em sua maioria degredados), parte de Lisboa e singra o Atlântico, a bordo da caravela Glória, para se estabelecer em suas terras, chegando nelas quase um ano depois, em 23 de maio de 1535.

Não sendo incialmente bem-sucedido em sua empreitada, em função das dificuldades encontradas, alguns anos depois de sua chegada retorna a Portugal em busca de apoio, ou, quem sabe, de um sócio para seu empreendimento. Não obtendo êxito também neste seu intento, desiste do projeto, não mais retornando a sua capitania. Pelo que se pode ver no registro histórico, não começamos bem.

Decorridos 487 anos do início da “colonização do solo espírito-santense”, completados no dia 23 de maio deste ano, nas terras de Vasco Fernandes Coutinho pouca coisa mudou até a segunda metade do século XX. Incrustrado na Região Sudeste, fazendo divisa com dois grandes e importantes Estados dessa Região (no caso do Rio de Janeiro, grande em função de sua projeção política e econômica) e, ainda, com o também importante Estado da Bahia; o Espírito Santo, “adormecido”, “esquecido”, passou praticamente incólume em relação a avanços sociais e econômicos registrados nos períodos do Brasil colonial e império.

Assim, só a partir da década de 70, ou seja, passados mais de oito décadas da fase republicana, deixou o Espírito Santo de cumprir o papel a ele destinado pelos colonizadores portugueses: o de atuar como uma “barreira verde” para proteger o ouro, as pedras preciosas, enfim, as riquezas naturais existentes nas minas gerais, e ingressou em áurea fase de progresso e desenvolvimento econômico (ressalte-se: não social), assim mesmo, pelo que parece, por “acidente de percurso”, senão vejamos.

Embora integrante de próspera Região (antes denominada de Leste, hoje Sudeste), ficou à margem da fase de industrialização vivenciado no Brasil, iniciada já nas primeiras décadas do século XX. Assim, até a década de 60, a economia capixaba era de base predominantemente agrícola e, mais ainda, continuava sustentada na monocultura do café, que representava cifra da ordem de 70% de sua matriz econômica.

Em função de acentuada queda do preço do produto no mercado internacional, em 1962 o governo brasileiro decide erradicar parte significativa da plantação de café capixaba (53,8% da plantação, algo em torno de 300 milhões de plantas). Não entremos no mérito desta decisão, mas ela, de forma direta, clara, visível, deu causa a um gravíssimo problema social e, por consequência, criou um ambiente perfeito no qual foi gestada e, posteriormente, nasceu, cresceu e se fortaleceu a crise que hoje vivenciamos na área da violência e da criminalidade.

Com a erradicação, milhares de pessoas que viviam no interior do Estado e dependiam (direta ou indiretamente) da cultura do café, perderam seus postos de trabalho, suas fontes de renda e sustento de suas famílias. E o que fizeram? Abandonaram a zona rural. Algumas saíram do Estado, mas parcela significativa migrou do campo para áreas metropolitanas, principalmente para Vitória e municípios de seu entorno (inicialmente para Vila Velha e Cariacica, posteriormente Serra).

Vejamos alguns números que, de forma clara, evidenciam o problema gerado. Dados do IBGE indicam que, na década de 60, a população capixaba era de 1,417 milhão de habitantes. Destes, 28% (403 mil) ocupavam área urbana, e 78% área rural (1,014 milhão).

Pois bem, na década de 70 os dados apontam uma população de 1,617 milhão de habitantes, agora assim distribuídos: 45% em área urbana (703 mil) e 55% em área rural (883 mil). Ou seja, em uma década, enquanto a população capixaba teve crescimento de 14%, a população urbana foi elevada em 82%. Veja, esta mudança ocorreu de forma abrupta, sem qualquer planejamento, sem infraestrutura, sem escola, sem saneamento básico, sem moradias, sem.…, sem.…, sem nada, nada.

Embora na época o fenômeno migratório do campo para a cidade tenha sido registrado, em larga escala, também em relação a outros estados brasileiros da Região Sudeste, no caso do Espírito Santo ele tem contornos sociais dramáticos, perversos, desumanos. Pois não está associado a crescimento (naquele momento), mas, sim, a uma complicada política de mudança brusca de matriz econômica.

Desprovidas do seu sustento, literalmente arrancadas, tiradas da terra, milhares de pessoas, famílias inteiras, famílias e mais famílias, se veem, da noite para o dia, ceifadas não só de seu trabalho, de como prover seu sustento, mas, também, (e muito importante) de sua origem, de seu chão, de referência de comunidade, de seu convívio social.

Sem que quisessem, sem que pedissem, sem que desejassem, passam a constituir, em nome da balança comercial brasileira, da economia mundial, milhares de capixabas se transformam em “fios da meada” desconectados do grande tear do desenvolvimento nacional.

Assim, a década de 60, mais especificamente a partir de julho de 1962, constitui outro marco importantíssimo para que possamos compreender e, compreendendo, quem sabe, buscar a solução para o preocupante aumento do índice de violência e criminalidade registrado no Estado do Espírito Santo.

Importante considerar alguns aspectos consideráveis da caminhada que nos trouxe até o momento atual: Caim, filho mais velho de Adão e Eva, representa, para a humanidade, a “gênesis” da violência; a primeira Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial constituíram, a seus modos e em seus momentos, forças motrizes para alterações determinantes no mundo (social, política e econômica); a forma como o Brasil foi colonizado nos deixa, enquanto brasileiros, herdeiros de um passivo social muito complexo.

Assim, levando-se em consideração que as condicionantes acima podem atuar (colaborar) como premissas maiores de um caminhar lógico na busca do entendimento do perverso da violência e da criminalidade, fenômeno mundial e que, hoje atinge de forma dramática a sociedade brasileira como um todo. E, mais ainda, nesta linha, se a elas acrescentarmos como premissa menor (menor na condição de particular, específica, e não na de menos importante), a já mencionada política de erradicação do café da década de 60, que impactou, de forma decisiva e abrupta, a organização social dos habitantes das terras do Capitão-mor Vasco Fernandes Coutinho, ou ainda da heroína Maria Ortiz, vamos verificar que o acontecimento desligou milhares de “fios da meada” do pujante “tear” da economia brasileira.

Alheio a este fato, o nosso gigante e prepotente “tear” continuou cada vez mais avançando, velozmente, na busca do TER (esquecendo-se do SER). Nós, sociedade em seu conjunto, como responsáveis pela operação do “tear”, não vimos, ou se vimos, continuamos ignorando que muitos “fios das meadas” estavam desprendidos. Hoje, para lidar de forma objetiva com a questão da violência e da criminalidade, a solução, ÚNICA, é reconectá-los e, mais importante ainda: desenvolver ações (efetivas) que impeçam novas “desconexões”.

Em nosso País, em nosso Estado, a criminalidade, a perversidade, o requinte de crueldade com que os crimes são praticados, a presença de pessoas cada vez mais jovem atuando no “mundo do crime” não é “genético”, não é hereditário. É SOCIAL. Como já dito, gestado há mais 50 anos, veio se agravando, dia a dia, ano a ano, década a década, principalmente a partir do meado da década de 80, paradoxalmente na contramão do crescimento econômico verificado em nosso Estado, e restabelecimento da normalidade democrática no País.

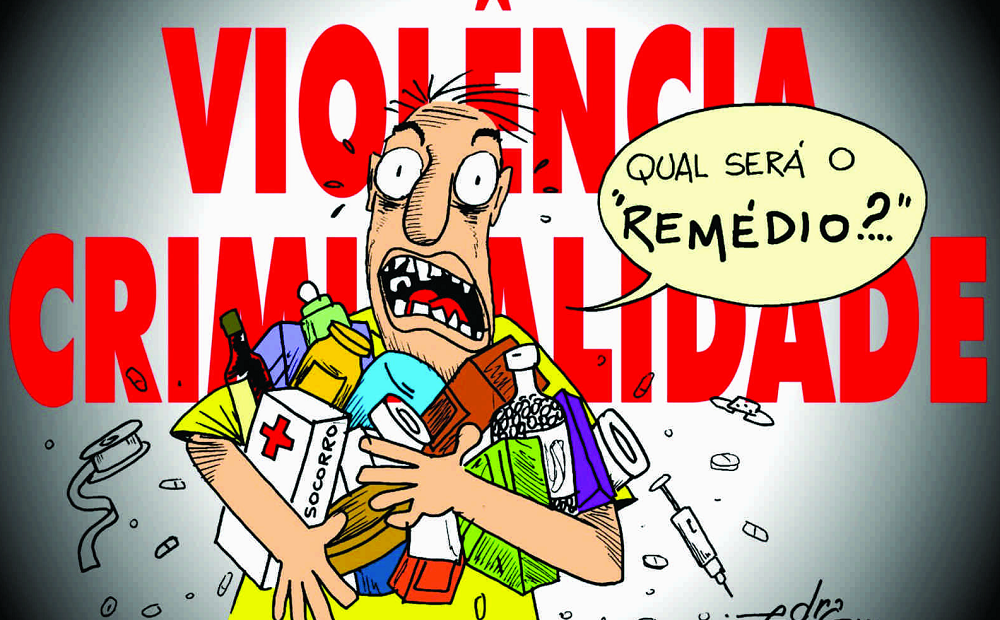

Já está mais do que evidente. As ações que estamos adotando para a solução do problema, também já mencionada em artigo anterior, na linha do “MAIS do MESMO” (mais polícia, mais repressão, mais justiça, mais condenação, mais prisão, e mais…, e mais…), atacam os efeitos. Podem até aliviar momentaneamente a “dor de cabeça”, “a dor de barriga”, mas estão longe, muito longe, de lidar com a causa. Não dão, e, por mais que nos esforcemos, jamais darão conta dela.

Reconectemos os “fios das meadas” desprendidos do gigante “tear” social. Um a um, reconectemos cada um deles, que continuam “brotando” a cada dia nas periferias. Vamos desenvolver políticas que, simultaneamente, impeçam novas “desconexões”. A eles, para todos eles, a nós, para todos nós… responsabilidade social.

Para todos, direitos e deveres. Saúde, educação. Esporte, cultura e lazer. Saneamento básico, habitação. Praças públicas limpas, iluminadas, descentes, adequadas ao uso da sociedade. Logradouros públicos adequados. Mobilidade urbana. Responsabilidade social ampla. Só assim, TODOS (NÓS e ELES) teremos segurança, paz social.

Estado e sociedade. De forma uníssona, interligados em seus diversos elos. Uma corrente forte. Formando uma “unidade” única, não só “de polícia”, mas de todos. Só assim teremos, de forma efetiva, resultado. Nem sempre foi assim. Podemos (e temos) como melhorar. Continuemos nossa reflexão no próximo artigo.

Advogado, formado em Filosofia,

coronel da Reserva da PMES e

empresário da área de segurança privada

nivaldo@seiinteligencia.com.br