Bunkers esquecidos revelam como a Segunda Guerra moldou a paisagem do Rio

Decreto de Getúlio Vargas obrigou prédios a construírem bunkers para proteger cidadãos durante a Segunda Guerra

Sob ruas e edifícios de Copacabana e de outros bairros da zona sul do Rio de Janeiro, sobrevivem estruturas erguidas para um momento de tensão global: os bunkers antiaéreos da Segunda Guerra Mundial. Construídos em obediência a uma lei que exigia abrigos em prédios com mais de cinco andares, os bunkers tinham como objetivo proteger a população em caso de ataques aéreos.

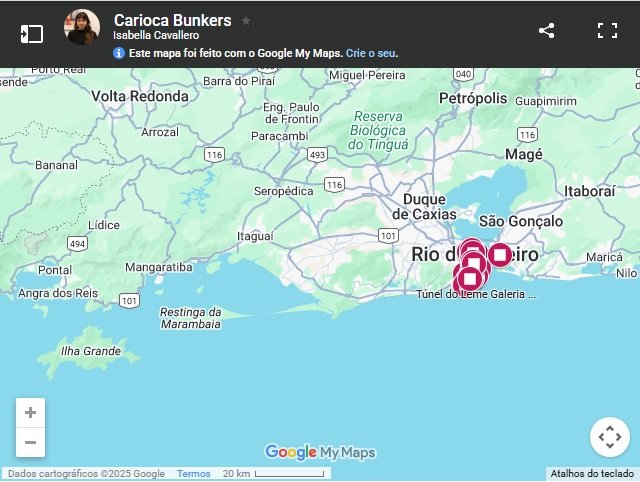

A maioria dessas estruturas está abandonada ou oculta sob reformas, mas sua existência ajuda a explicar como a guerra se infiltrou no cotidiano e na paisagem da cidade. A arquiteta e urbanista Isabella Cavallero dedicou-se a resgatar essa história em seu trabalho de conclusão de curso, intitulado “O Bruto Carioca: as particularidades do subterrâneo da cidade do Rio de Janeiro”. Até agora, ela catalogou 46 abrigos na capital fluminense, quase todos em edifícios residenciais particulares. Apenas dois foram concebidos para uso público.

Percebemos diversas camadas na composição dos edifícios. Por fora: um símbolo de modernidade, por dentro uma arquitetura de defesa contra guerra”, pontua ela, contrastando a esperança e o medo que permeavam a sociedade carioca durante a Segunda Guerra Mundial.

Decreto de Getúlio Vargas obrigou prédios a construírem bunkers

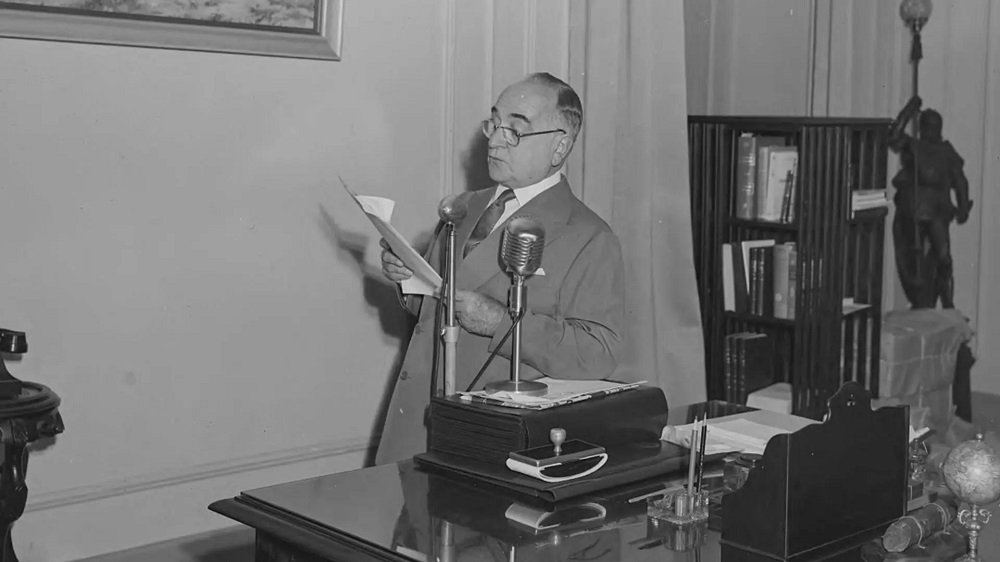

A presença desses abrigos não pode ser dissociada do contexto político da época. Getúlio Vargas, presidente do Brasil no período, mantinha afinidade ideológica e laços comerciais com a Alemanha. Mas a posição mudou quando submarinos alemães começaram a torpedear navios mercantes brasileiros, impedindo o envio de matérias-primas e alimentos para países aliados. O episódio precipitou a entrada oficial do Brasil na guerra ao lado de Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética.

O trabalho de Isabella dialoga com o livro “Trincheira Tropical”, publicado neste ano pelo escritor Ruy Castro, que recupera a atmosfera da cidade no período. O autor lembra que, mesmo antes da entrada oficial do Brasil no conflito, a guerra já fazia parte do dia a dia: racionamento de produtos, blecautes noturnos e os abrigos obrigatórios eram lembranças constantes do que ocorria na Europa.

“Nunca há nada sobre a Segunda Guerra no Brasil”, pontua Castro, ao justificar a motivação de sua obra. Para ele, os bunkers são a prova material de que o conflito, embora distante no mapa, estava presente na vida carioca. O Rio tornou-se também cenário de disputas discretas entre diplomatas, espiões e artistas, enquanto a política de Vargas oscilava entre aproximações com a Alemanha nazista e, depois, o alinhamento com os Aliados, bloco que unia Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Para Castro, esse ponto de virada foi crucial. O Rio de Janeiro, então capital federal, tornou-se vitrine política e também linha de frente simbólica da guerra.

Um mapa subterrâneo

A obrigatoriedade de construção dos bunkers foi estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 4.098, de 1942. “A União, os Estados e os Municípios e o Distrito Federal devem construir, para proteção da população, abrigos contra explosivos e gases, dentro dos prazos e de acordo com as instruções que forem dadas pelo Ministério da Aeronáutica, e, bem assim, a adquirir o material de proteção de seus funcionários ou empregados”, dizia o texto, assinado por Vargas.

Rapidamente, as incorporadoras perceberam o potencial comercial do dispositivo e passaram a anunciar nos jornais apartamentos em prédios com bunker como diferencial de segurança. Na pesquisa, Isabella propõe uma “caça ao tesouro arquitetônica” para identificar os prédios que abrigam bunkers em seus subsolos. Entre as pistas estão o uso de mármore, portões metálicos com desenhos geométricos, entradas imponentes e referências náuticas — como marquises que lembram proas de navios, símbolo frequente da estética Art Déco.

Em seu projeto mais recente, chamado Bunker Paradies, Isabella destaca alguns edifícios. O Edifício Barão de Ipanema, por exemplo, apresenta uma entrada principal com moldura em mármore carrara e portão geométrico. O Edifício Atlanta tem uma escadaria curva e um portão que parece saído do filme Metrópolis (1927), como ela aponta. Já o Edifício Eloi Mendes é mais discreto, marcado por mármore preto. Outros casos emblemáticos são a Galeria Menescal, que guarda elementos decorativos em metal típicos da era da máquina, e o Edifício Aracatu, cuja marquise imponente evoca a proa de um navio.

A pesquisa de Isabella e a obra de Castro convergem ao mostrar que a Segunda Guerra não foi apenas um episódio distante para os brasileiros. Alterou rotinas, influenciou a arquitetura e deixou marcas permanentes na cidade. Muito antes de os pracinhas brasileiros partirem para a Itália, a “trincheira tropical” já estava montada no subsolo carioca.

Hoje, os bunkers permanecem como testemunhos silenciosos de um período em que o Rio oscilava entre o glamour da modernidade e o temor do conflito global. Mais do que estruturas de concreto, eles são parte de uma narrativa sobre como a guerra, mesmo sem tiros disparados na cidade, se inscreveu no espaço urbano e na memória coletiva.

Fonte: Gazeta do Povo